記事検索

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ

2016年4月24日 07:30

精神・発達障がいのある学生への就職支援

株式会社ゼネラルパートナーズが運営する『障がい者総合研究所』が、首都圏近郊にある大学の障がい者の就職支援担当者である職員41名に、精神・発達障がいのある学生(その疑いのある学生)の就職支援についてのアンケート調査を実施した。日本学生支援機構の調査では、精神・発達障がいのある学生数は年々増え、特に発達障がいと診断された大学生の数は2014年度までの8年間で約25倍にのぼる。しかしその就職率は低水準のままで、多くの大学が就職支援に課題を感じているという。

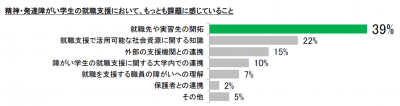

障がい学生の課題は就職先や実習先の不足

その結果、得られた考察は障がいの診断がある学生と、障がいの疑いがある学生の就職支援では、大学の課題感にかなり差があるということだ。障がい学生、障がいの疑いがある学生の人数を把握しているという答えは約4割で過半数は把握していない。障がいを把握する方法の1位は入学後の学生からの申告なので、自発的な申告がない場合、その存在に気付けないことが多い。

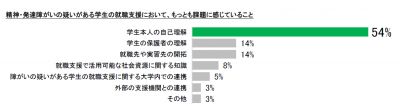

障がいの疑いのある学生の課題は自己理解

また大学職員が障がい学生の就職支援での課題が就職先や実習先の開拓と実感しているが、障がいの疑いがある学生の就職支援での大きな課題は学生本人の自己理解という結果が。自身の障がいを認めないことや次点にあがった学生の保護者の理解が壁となっているようだ。精神・発達障がい学生の就職支援を進めていくには、学生本人、家族の障がい理解度にあわせて、支援機関を活用していくことが重要だが、大学職員が社会資源に関する知識について課題を感じており、ハローワーク以外の外部支援機関について把握していない傾向も見られた。

新卒の障がい者雇用を行う場合、このような状況も知っておきたいところだ。詳細な内容は同研究所のレポートで。

(画像はプレスリリースより)

株式会社ゼネラルパートナーズのプレスリリース(ValuePress!)

https://www.value-press.com/pressrelease/161104

-->

障がい者雇用 新着30件