- TOP

- >

- 除外率について~障害者雇用納付金制度解説

記事検索

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ

2009年12月5日 03:00

常用雇用者の定義や数え方は前回までにご説明させていただきました。ただ、そのまま法定雇用率を掛けず、「除外率」というものが存在していたことにお気づきでしたでしょうか?

今回はその「除外率」についてご説明いたします。

除外率はどんな役割?

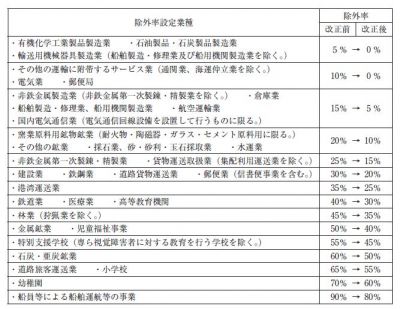

職業の中には、障害者の方々が就業することが困難であると認められる職種が大部分を占める業種がありました。

そのため、一律に法定雇用率を決めることで、不都合が生じることの対応策として除外率が設けられました。

指定を受けた業種ついて、法定雇用障害者数を決める常用雇用者の人数から、その業種ごとに決められた割合(除外率)の人数分除外することが認められています。

適用は事業所ごとになっており、それぞれの事業所がどの業種なのかを判定するのは公共職業安定所となっています。

各業種ごとにまとめられた除外率は上記の画像を参照なさってください。

除外率制度は縮小傾向

近年の除外率設定業種での障害者の雇用状況に加え、昨今の職業のIT化の流れといった技術革新の進展や補助器具などの発達などを鑑みて、今後、除外率が縮小されることが決まっています。

さしあたっては、来年7月より施行されるの障害者雇用納付金制度の改正の中で、現在除外率設定業種において定められている除外率に対してそれぞれ10%の引き下げが行われます。

独立行政法人「高齢・障害者雇用支援機構」

-->

障がい者雇用 新着30件